揭开神秘面纱!2011诺贝尔物理奖简介

1/13

在上个十一长假中世界上发生了好几件大事,10月4日晚iPhone4S发布,10月5日乔布斯逝世,同样在这段时间中瑞典皇家科学院在陆续颁布2011年诺贝尔奖。

科学界对诺贝尔奖有一些共同的认识:

1、诺贝尔奖的名声是靠科学类的奖项挣来的,文学奖、和平奖和经济学奖只是跟着沾光。

2、诺贝尔科学类奖大体上还比较公平,错发和漏发的不多。虽然评审团往往不全都是一流的科学家。

3、获得诺贝尔奖时,获奖的结论往往已经经过20-50年的验证了,甚至有些因为错过了获奖者在世的时段而没有颁发。

今天我们为各位介绍的是今年诺贝尔物理奖,他们为什么获奖?他们研究的是什么?

2/13

今年的诺贝尔物理奖就是在iPhone4S发布和帮主去世这段时间颁发的,新闻蹦出来时这样说:“瑞典诺贝尔奖评审团10月4日宣布,将2011年诺贝尔物理学奖颁发给在超新星研究上做出杰出贡献的美国科学家Perlmutter、美国/澳大利亚科学家Schmidt(双重国籍)和美国科学家Riess。”

诺贝尔评审团在当天的声明中指出:他们研究了几十个称为‘超新星’的爆炸星球,并发现宇宙一直在加速扩张。”

就让我们来围绕“几十个”“超新星”“加速扩张”这三个关键词为大家介绍2011年诺贝尔物理奖的成就,这些基础性学科的研究不一定会在当世对应用有什么帮助,但人类今后的50年、100年、200年的科技发展就是靠这些基础性研究一层层积累出来的。

我们介绍今年诺贝尔物理学奖的材料主要来自瑞典皇家科学院公布的一份物理奖介绍的新闻稿。感兴趣的网友可以在这里下载到http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2011/info_publ_phy_11_en.pdf

(由于曾有我国人士被评诺贝尔奖,诺贝尔奖官方网站已经被列入黑名单,下载或者访问可能需要翻墙)

3/13

诺贝尔奖金是1000万瑞典克朗(合937万人民币)。其中500万奖给Perlmutter(就是图中这位科学家),另外500万奖给Schmidt和Riess。(Schmidt和Riess获得的诺贝尔奖金在上海市区绝对能买一套80平米的商品房)

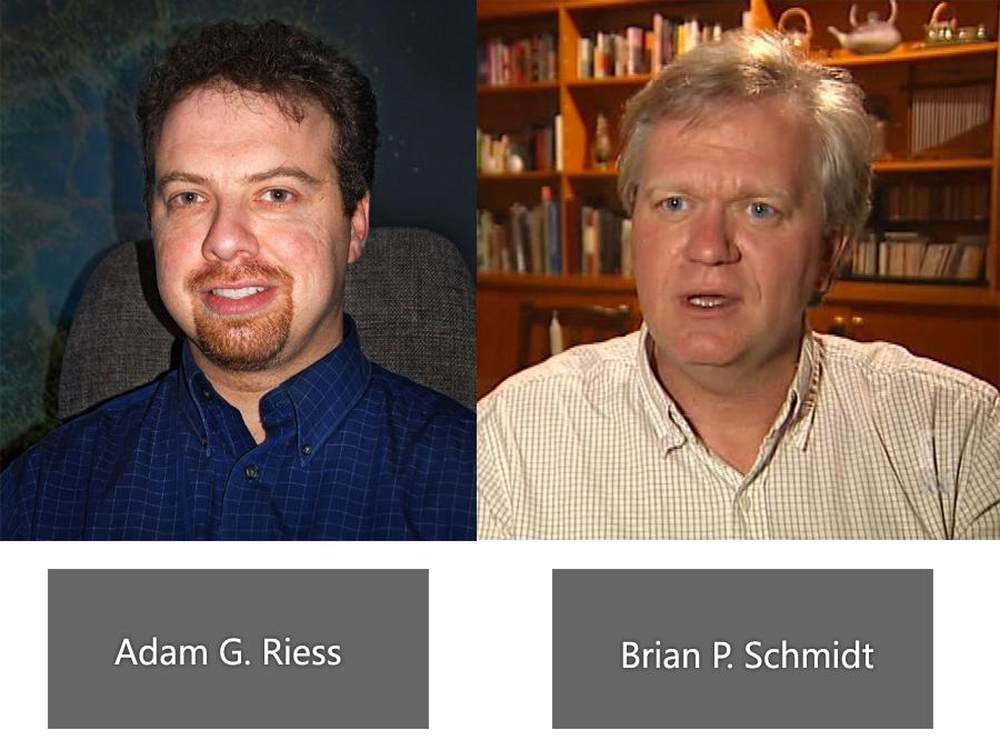

奖金分成两份主要因为他们分属于不同的组,Perlmutter领导的小组简称SCP组(Supernova Cosmology Project),Schmidt和Riess的小组名为High-z,两个小组在获奖前是激烈的竞争关系。而Perlmutter动手很早,从1988年开始。

4/13

High-z团队动手较晚,从1994年开始,不过High-z中的Riess(他当时还是一个在哈佛读硕士的研究生)发展了一套很完善的数学方法,可以把尘埃因素、红移因素、滤光片拍摄因素等等所需要修正的参数都考虑进去,从可能的超新星结果中快速准确的筛选出那些真正的正在爆炸的超新星。这让High-z团队迅速赶上了SCP组的进度。High-z组获诺贝尔奖的另一个人Schmidt的贡献在于只用了一个月的时间就开发出一套自动化搜索超新星的软件。要知道对手SCP组在之前可是用了几年的时间才搞定了同样功能的软件。1998年1月SCP组和High-z组几乎同时提交了测量结果,SCP组数据中包含了42颗超新星,High-z组数据中包含了16颗超新星,不过每颗的误差要更小一些,他们的结论一致指向宇宙的膨胀在加速。

5/13

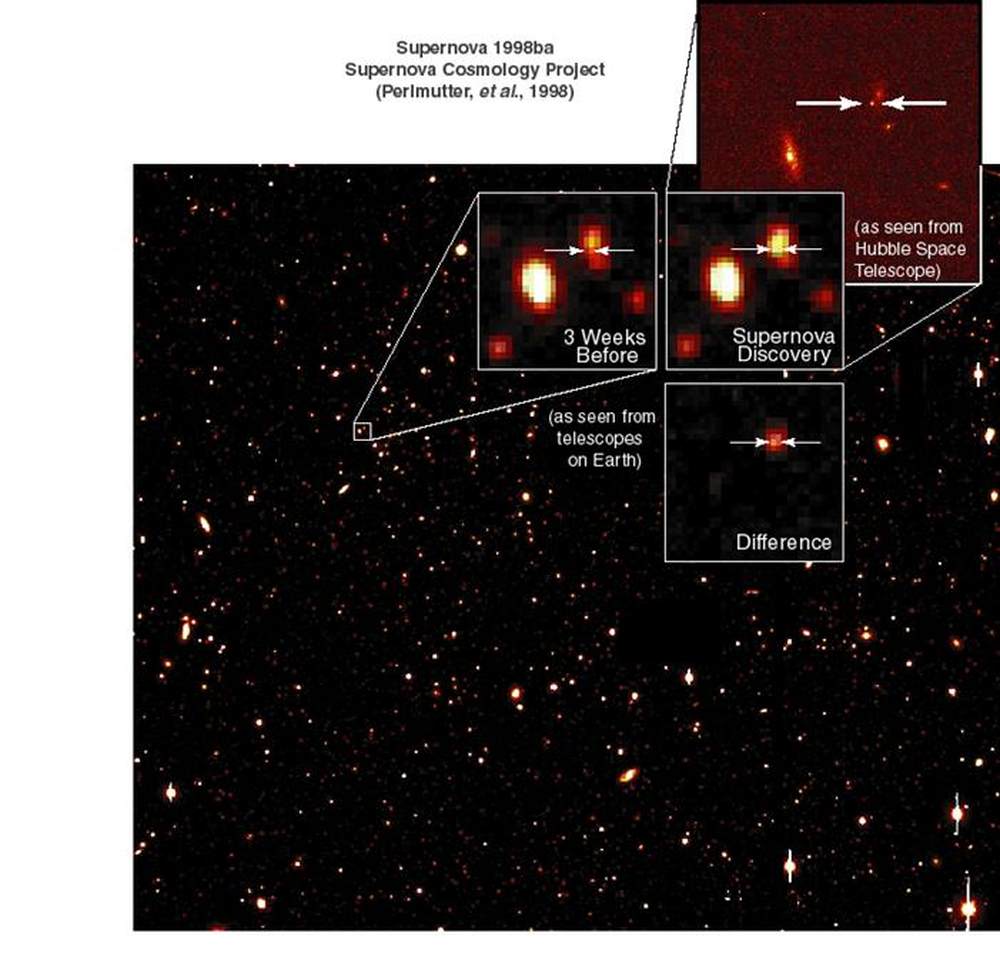

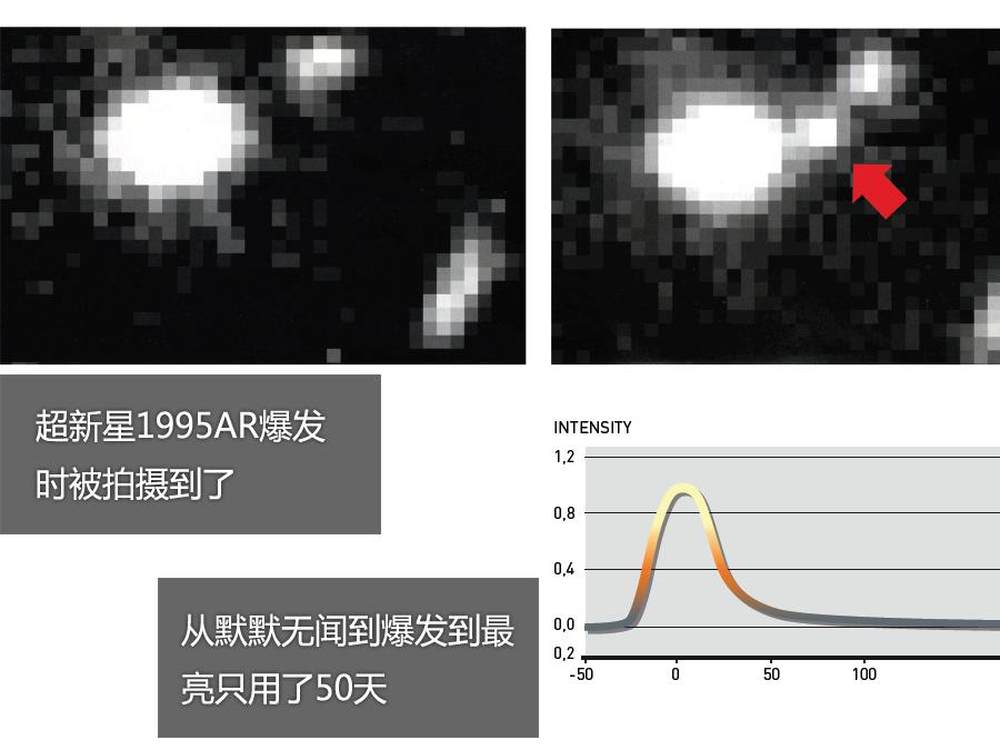

这张图就是发现超新星的最初环节,你看到大图的范围大约是你在深夜仰望星空时伸直右手后一块指甲盖大小的星空面积。

在这幅大图的左上区域有一颗候选的超新星被观察到了。候选的超新星是通过两张不同时间相同星空区域通过比较才发现的,比如图中左侧放大的区域经过三周后亮度有了明显变化,变化的幅度就是标着“Difference”的那张图,这张图是通过两张图相减得到的。通常在初选时会有多处这样的候选者出现。

如何判断这个点是因为超新星爆发变亮还是其他因素变亮呢?这是一个非常复杂的过程,比如星系中心的活动星系核有时会变亮,太阳系中的小行星有时会正好飞到这里,等等。在进一步观测排除这些其它东西后,才能找到超新星。这进一步的观测包括用多次不同时刻的观测得到超新星亮度随时间变化的曲线,以及拍摄超新星的光谱以测定红移。光谱观测比照相观测更难,往往需要更大的望远镜,而且需要在超新星最终变暗以前进行。

6/13

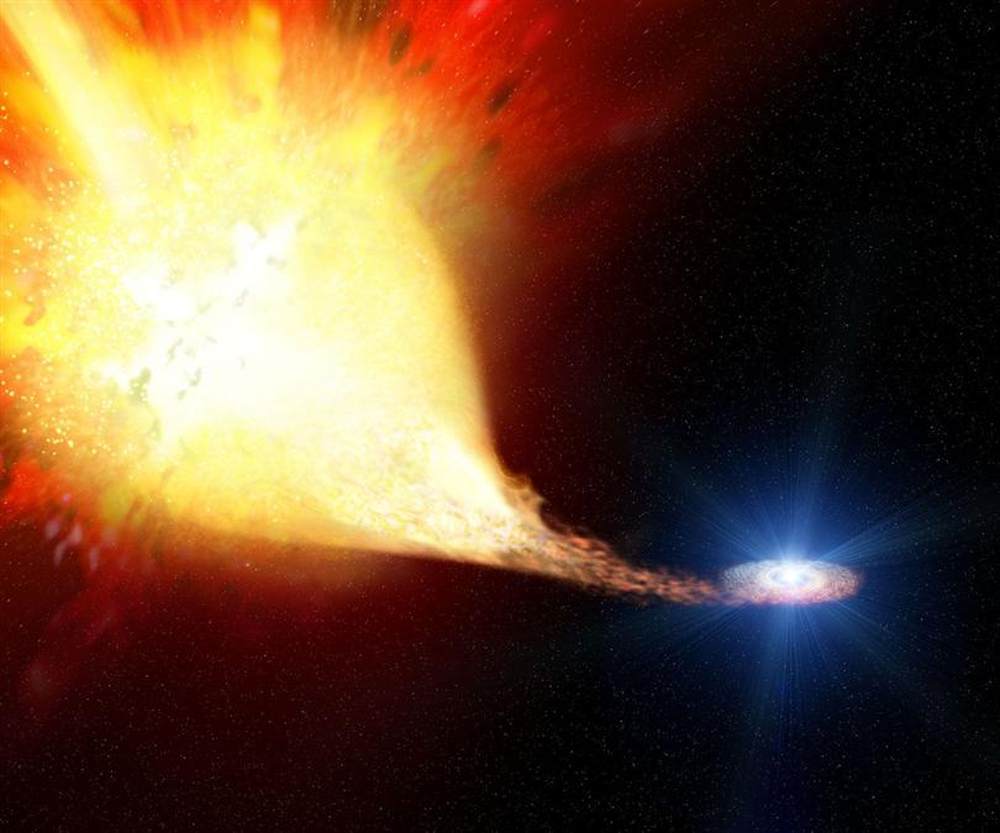

超新星是因为一颗恒星核心处无法提供更多能量时形成的,因为所有的氢和氦都已经在核反应中耗尽了,只剩下了碳和氧。通过同样的方式,在久远的未来,我们的太阳也会变成一颗白矮星,最终变得越来越暗,越来越冷。如果一颗白矮星处在一个双星系统之中(这是相当常见的),那么就会有更令人激动的结局在等待着它。在这种情况下,白矮星强大的引力会从它的伴星身上抢夺气体。一旦白矮星超过1.4倍太阳质量,它就再也无法维持下去了。此时,白矮星内部会变得足够炽热,启动一场失控的核聚变反应,整个恒星会在几秒钟内被炸得粉身碎骨。图中我们看到的就是双星系统中其中一颗变成了超新星的情况。

7/13

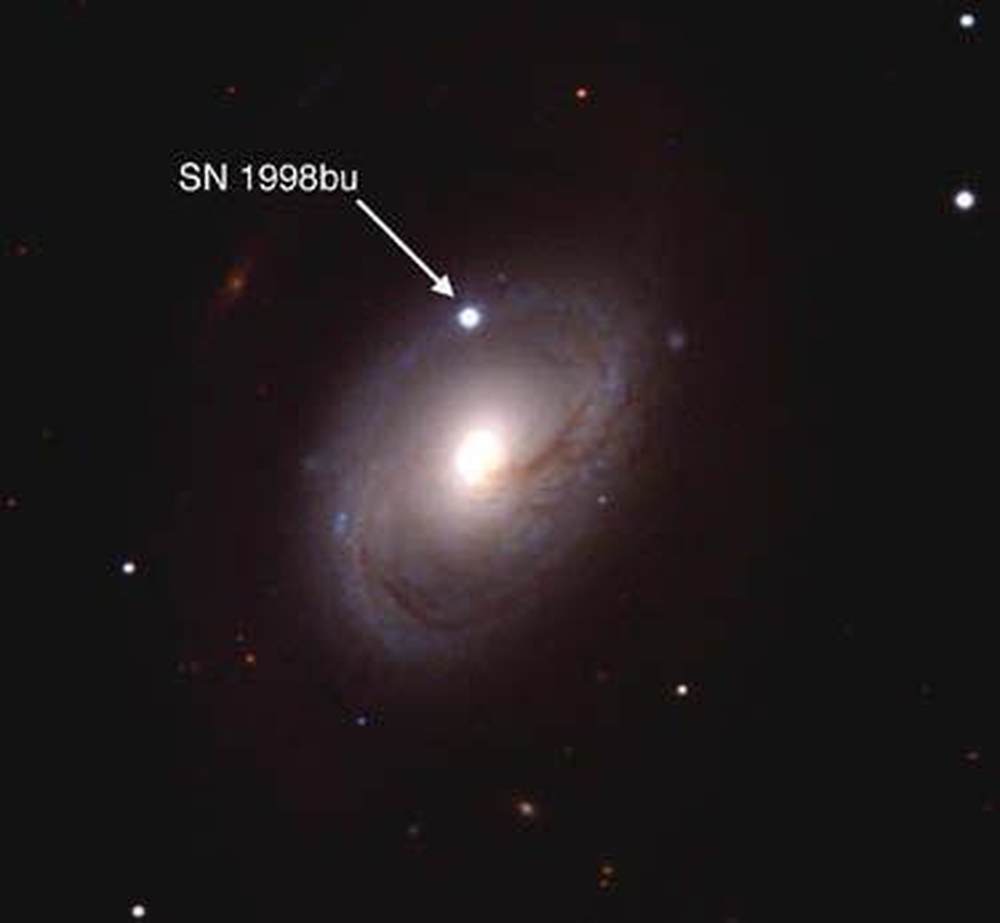

超新星在爆炸时的光亮程度甚至可以超过某些星系(比如整个银河系),在几十亿光年外的距离也可以观测到。图中就是1998年5月27日在NGC3368星系中一颗名为SN1998bu超新星爆发的情况,他的亮度已经明显高过整个星系了

8/13

除了技术上的困难,望远镜也不是需要用就能给你用的。巨型天文望远镜都是全世界科学家共同使用的。要用望远镜,先写申请,说明观测目标和观测方法,经过同行评议后,由望远镜时间分配委员会根据评议结果决定分配多少时间。这样,大型望远镜的观测时间表一般早就提前一年或半年定下来了。可谁又知道什么时候会发现候选的超新星呢?发现超新星后往往只好临时借用别人的观测时间进行后续光谱的验证,最关键的是超新星的诞生到迅速变得超级亮然后再慢慢变暗通常只有几周-几个月的时间,尤其是变亮这个阶段只有几周,这样一来,传统的预约方法就很难保证命中率。Perlmutter组的方法比较高效:他们每隔一个月(新月之夜),用观测条件最好的无月夜拍摄大片的星空,并立即与以往的观测进行比较,找出可能的超新星候选者,这样第2天他们就可以获得一批超新星候选者样本,然后再租借大望远镜进行后续光谱观测。恰好超新星的光变周期是几个月,因此这一方法非常有效。由于一次可以得到多个超新星候选者,也就可以申请到大望远镜的观测时间。

这两个小组都是研究超新星(Supernova)最厉害的好手,厉害之处不光是理论知识丰富,更因为他们在这个满是陷阱的研究领域找到了快速准确资源利用方法,并且在1998年同时得到了一致性很高的结果。

9/13

搜索超新星在1988年前是一个难度非常大的工作,举个例子,1985年,丹麦的天文学家们试图寻找超新星,花了2年的时间才找到了2颗,当时天文学界对这个方向的研究态度很悲观。早期超新星研究的一大困难在于如何保证找到超新星并拍摄到其光谱。

10/13

超新星之所以受到科学家的关注是因为它可以作为新一代的“标准烛光”。标准烛光是一个很形象的比喻。假如你准确的知道一只蜡烛点亮时的亮度,你就可以根据观测到蜡烛的实际亮度推测出蜡烛与你有多远。如果这时蜡烛旁边刚好有一个人(伴星),那么你也可以通过蜡烛的亮度来判断你和那人之间的距离。所以标准烛光是宇宙中测量距离非常重要的工具。

天文学家在60多年前也使用一种标准烛光:造父变星。但因为宇宙尘埃等等因素十亿光年外造父变星的光线已经弱到无法观测了,所以寻找超新星作为标准烛光的研究就像天文学家在为自己寻找一把更长的尺子。刚才说过,超新星的爆炸非常剧烈,在几十亿光年外也可以看到。

11/13

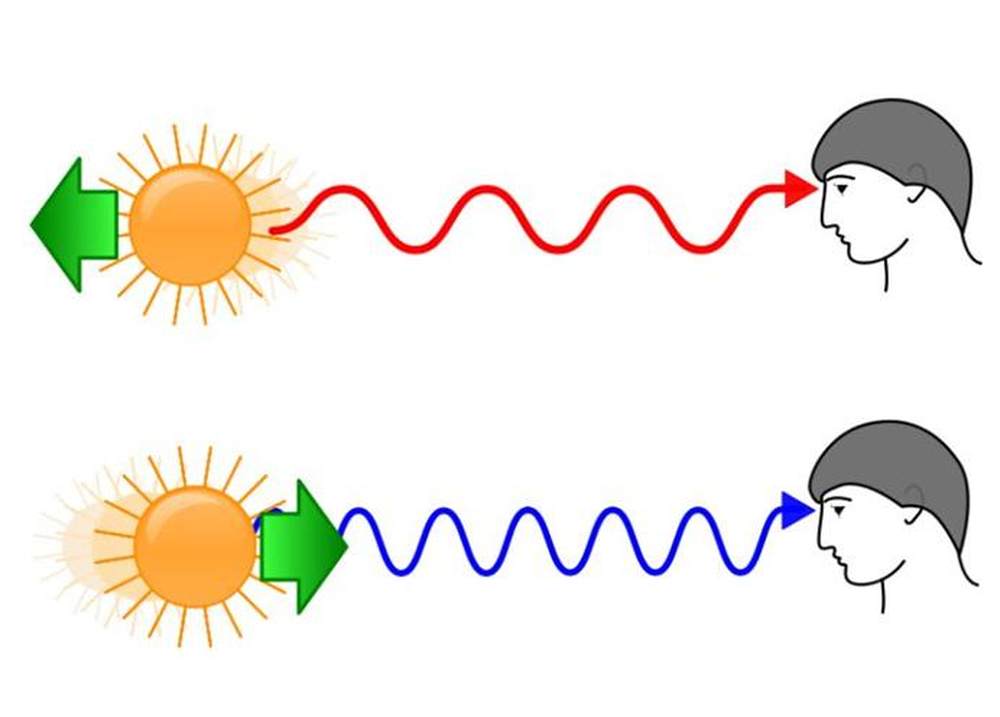

如果你听说过“红移”的话就能理解宇宙膨胀说的是什么,红移指的是测量电磁波时因某种原因波长增加的现象,当波源逐渐远离观测者时,你测量到的电磁波的波长就会变长,而且远离速度越快,波长变长的程度越大。这就像火车,呼啸着开近你时你会发现汽笛变高(蓝移),而呼啸着离你远去时汽笛声音会变低(红移)。

恒星的红移现象在150多年前就发现了,而且那时科学家就可以通过谱线红移的程度测量出恒星相对于我们远离的速度。后来著名的哈勃发现所有星团都在彼此远离,结论就是:整个宇宙在不断膨胀。

现在科学家们找到了更好的标准烛光后就可以测量更远距离上那些超新星退行的速度了,也能够根据他们测量的速度判断宇宙膨胀的速度。结果就是他们在1998年公布的,宇宙不但在膨胀,而且膨胀速度还在增加。

12/13

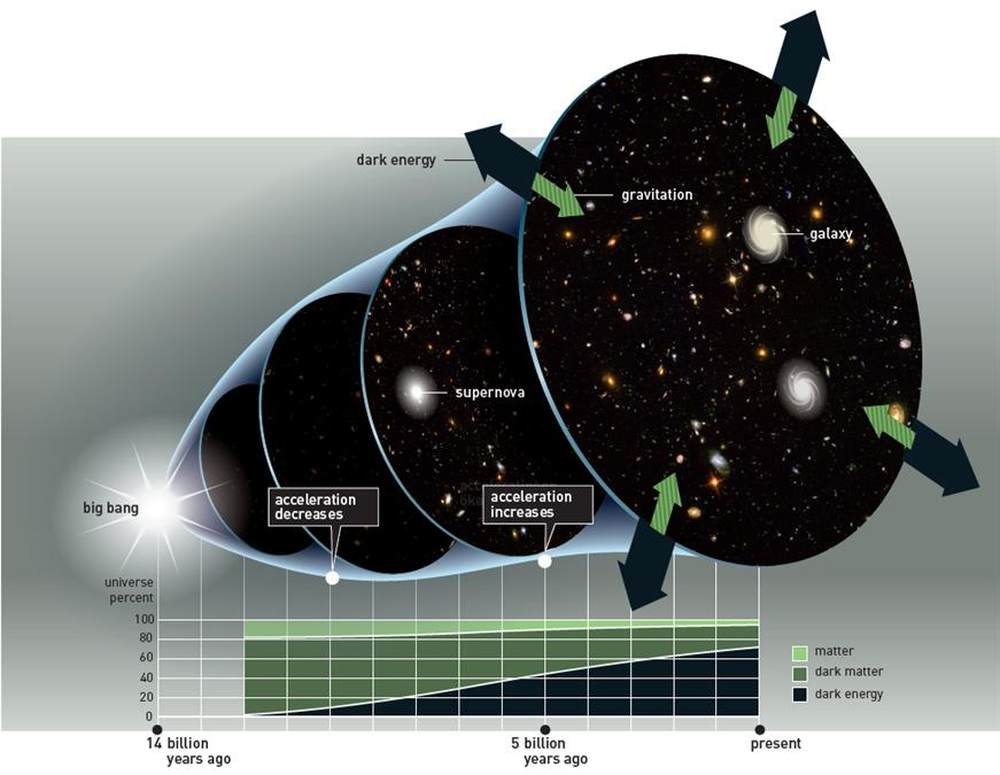

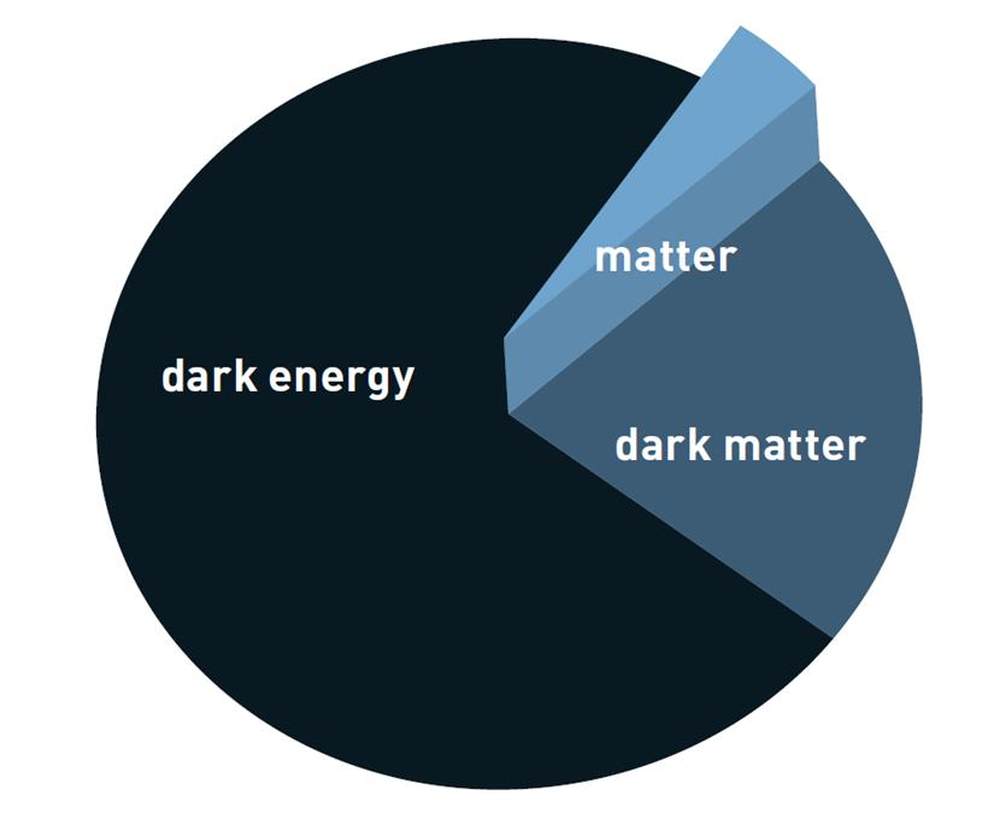

根据现在他们观察到的宇宙模型来计算,物质只占宇宙中所有比重极少的比重,只有5%%,大部分是暗能量,少部分是暗物质。

图中就是按照那个宇宙模型计算的从大爆炸开始-50亿年前-现在,暗物质、暗能量、物质在宇宙中所占的比例变化。当然这种利用暗能量来解释宇宙膨胀的理论还存在很多争议,也没有人证实这些东西的存在,但相对于修正现有理论,暗能量理论反而更加简便,所以也有相当多的科学家采用这种模型来解释宇宙。

13/13

宇宙在加速膨胀的结论对宇宙中物质、暗物质、暗能量的分布提供了更多的分析材料,但这些研究上还存在非常多的争议和疑点,也介绍不清楚了。

以上内容就是今年获得诺贝尔物理奖的人们所做的工作的简要介绍,相信看过之后各位会感觉诺贝尔物理奖有了更多的了解。